はじめに

SEO記事とは、Googleなどの検索エンジンで上位に表示されることを目指して書かれる記事のことです。しかし、「一つ二つのすごい記事を書けば勝てる」という単純な話ではありません。

SEOで結果を出すには、「価値ある記事を継続的に発信し続ける仕組み」が必要です。この仕組みが構築されると、数ヶ月から数年後に大きな成果が実を結び、長期的に見て会社の強力な資産となります。

このページでは、弊社が提供するSEO記事制作支援について、考え方・取り組み方・体制構築・運用支援など、多角的にご紹介します。

SEO記事とは何か?

SEO(検索エンジン最適化)記事とは、Googleなどの検索エンジンにおいて「特定のキーワードで上位に表示される」ことを目的に設計・執筆された記事のことを指します。

SEO記事の特徴は、読者にとって有益でありながら、検索エンジンが「これは信頼できる・役立つコンテンツだ」と認識できるように設計されている点です。

SEO記事には以下のような要素が含まれます

- 検索ニーズ(ユーザーの悩みや疑問)を反映したテーマ設定

- キーワードの適切な使用と配置

- 見出し(hタグ)による構造化

- 読者の疑問に対する明確な回答

- 関連情報や内部リンクの活用

- ページ滞在時間を延ばすコンテンツ設計

このような要素を踏まえた記事は、時間をかけて検索結果の上位に表示されるようになり、やがて「会社の資産」として持続的な集客をもたらします。

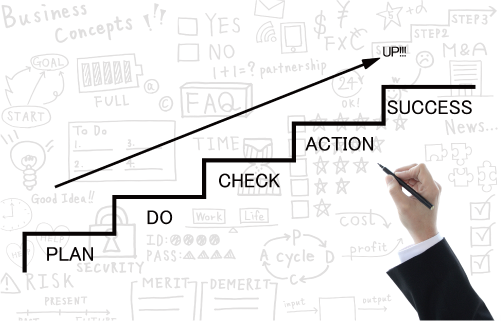

なぜ「継続」が重要なのか

SEOは短期的に成果が出るものではありません。たった1~2本の記事で劇的な変化が起こるというケースは稀です。

実際、検索上位に表示されるには以下のようなプロセスが必要です。

- 定期的に新しい記事を公開する

- 関連性のある記事を内部リンクでつなげる

- アクセス状況や検索順位を見ながら改善していく

- 数ヶ月〜数年単位で育てていく

SEOで成果が出る頃には、ライバルが簡単に追いつけない「知識の塊」や「信頼あるドメイン」としてGoogleに認識され、会社にとって長期的に安定した集客をもたらします。

逆に、途中で更新が止まったり、記事の質がばらついたりすると、効果は大きく落ち込みます。そのため「継続的な更新を仕組みとして支える体制づくり」が非常に重要になります。

SEO記事の成果が生まれる仕組み

SEO記事は、単に「上位に表示される」ことだけが目的ではありません。その後ろには、明確な導線と成果につながるシナリオが必要です。

成果の出るSEO記事には、以下のような構造があります。

検索からの流入

ユーザーが抱える悩みや疑問に対応したキーワードをベースに構成されており、自然検索からの流入が発生する。

信頼感の獲得

ユーザーの疑問に対して的確な答えを提示し、「この会社は詳しい」「信頼できる」と感じてもらう。

回遊性のある設計

関連コンテンツへのリンクや、問い合わせ・資料請求など次のアクションにつながる導線が設計されている。

コンバージョンの促進

問い合わせ、資料請求、見積もり依頼など、具体的な成果に誘導する構成。

この流れが整ったSEO記事群を、テーマごとに複数制作・運用することで、「会社として何に強みがあるのか」が検索エンジンにも、訪問者にも自然に伝わるようになります。

つまり、SEO記事の目的は“アクセスを増やすこと”だけではなく、“信頼され、問い合わせにつなげること”なのです。

よくある失敗とその背景

SEO記事の運用で多くの企業がつまずくポイントには、共通した原因があります。

続かない

最も多い失敗のひとつが「継続できない」ことです。SEOは数記事で結果が出るものではなく、少なくとも半年〜1年以上、定期的に投稿を続ける必要があります。しかし、

- 担当者が日々の業務に追われて手が回らない

- 書くべきテーマや方向性が曖昧

- 効果が見えづらく、モチベーションが維持できない

といった理由で、継続できずに自然消滅してしまうケースが非常に多いのが実情です。

体制がない

「誰が何を、いつまでにやるのか」が決まっていないと、動きが止まります。また、SEO記事制作に必要なスキル(キーワード設計、構成、見出し作り、ライティング、効果測定など)が属人的になっていると、担当者の異動や退職によって活動が停滞してしまいます。

継続的にSEOに取り組むには、「運用チーム」「指揮役(ディレクター)」「チェック体制」「評価制度」など、役割と流れが整った体制が必要です。

書いて終わり

SEO記事は書いて終わりではありません。書いた後の分析・改善・内部リンク設定などが重要です。しかし、多くの場合、

- 公開して満足してしまう

- どのくらい読まれているか、どのキーワードで見られているかを確認していない

といった状況が起こり、記事の価値が伸びずに終わってしまいます。

SEO対策だけが目的になっている

SEOはあくまで“集客の入り口”です。しかし、「検索順位だけを追う」ようになってしまうと、

- 本来のターゲットに響かない内容になる

- 記事自体はアクセスを集めても、成果(問い合わせ・資料請求)につながらない

という結果に陥ることがあります。大切なのは「検索上位に出て、誰に何を届け、どう行動してもらいたいか」を設計することです。

このような失敗を避け、着実に成果を出すためには、「チーム」「評価」「戦略」「継続」をセットで考える必要があります。

成果につながる体制づくり

SEO記事制作を成功させるには、記事を書く「人」だけでなく、社内外で役割を分担し、連携して進める体制が重要です。

以下は、成果につながる体制の基本構成です。

POINT1

担当者(ライター)

記事の執筆を行う担当者には、SEO知識だけでなく「読者に伝える力」や「自社の理解」が求められます。社内で担当者を立てる場合も、スキルアップや外部サポートが必要です。

POINT2

ディレクター(社内外問わず)

全体の企画設計、キーワード分析、進行管理、品質管理などを行う役割です。SEO知見のあるディレクターが全体を整理・設計できると、方向性がぶれずに済みます。

POINT3

チェック体制

社内外において、文章のトンマナや事実確認、用語統一などを行うチェック体制があると安心です。とくに社内知識や業界用語の取り扱いは要注意です。

POINT4

評価と改善のしくみ

記事ごとにアクセス数・滞在時間・CV(問い合わせ・資料DLなど)などの指標を定期的に測定し、チームで共有・改善できる仕組みが必要です

POINT5

経営層・現場との連携

SEO記事は、会社の方向性やサービス内容と直結しています。経営層の理解と協力、営業・現場部門の意見が連携できるようなミーティングやヒアリングの場も重要です。

このような「戦略」「体制」「評価」「継続」のサイクルをきちんと設計することが、SEOで勝ち続ける企業の共通点です。

社内評価制度との連動

SEO記事制作を継続して成果を出すには、「評価される仕組み」が欠かせません。特に、担当者が日々の業務と並行してコンテンツ制作を行う場合、頑張りが正しく見える化され、評価に繋がることで、やる気も持続しやすくなります。

なぜ評価制度が重要なのか

- 継続的な記事制作は“裏方”の業務になりやすく、社内でその貢献度が見えにくい

- 上司や経営層が「記事がどれだけ会社に貢献しているか」を把握できていないと、担当者にとっては“報われない業務”になってしまう

- 成果が出るまでに時間がかかるため、中長期的にモチベーションを保つ工夫が必要

評価ポイントの一例

| 評価対象 | 内容の例 |

|---|---|

| 投稿数の実績 | 月何本記事を公開したか |

| アクセス数の変化 | 記事ごとの流入数、サイト全体の成長 |

| CV(問い合わせ・資料DLなど) | 具体的な成果への貢献度 |

| キーワード順位の推移 | 検索順位がどう変動したか |

| 社内共有・ナレッジ化 | 会議での報告や、社内教育への活用状況 |

評価制度の設計方法

- 数値的な成果(PV数や順位)に頼りすぎず、プロセスや改善提案も含めて評価

- 月次・四半期での振り返りミーティングを導入

- 可能であればOKRやKPIを取り入れて「チームとしての成長」にフォーカス

- 経営層や他部門も評価に関与することで、全社的な理解を促進

若手・新人ライターの育成も視野に

「SEO記事を作るチーム」を社内で確立することで、若手社員の実践の場としても活用できます。SEOは文章力・構成力・情報収集力など、汎用的なビジネススキルの育成にも適しており、次世代の人材育成にも効果的です。

SEO記事制作のステップ

SEO記事制作には、明確な手順とポイントがあります。

ここでは、初心者でも取り組みやすいよう、ステップごとに流れを解説します。

- 誰に向けた記事か(ペルソナ)を明確にする

- 「その人が検索するであろうキーワード」を選定する

- 検索ボリュームと競合の強さを踏まえて、狙い目を定める

※ツール:Googleキーワードプランナー、ラッコキーワード、Ubersuggestなど

- ユーザーが「知りたい順番」で情報を並べる

- 見出し(h2、h3など)を先に組み立て、記事全体の骨組みを作る

- 読みやすさ・論理性・流れを重視

- 見出しごとに具体的な説明や事例を加えて執筆

- 結論から先に書く(PREP法:Point→Reason→Example→Point)

- 長文になっても「読みやすさ」を意識する(段落・余白・箇条書き)

- タイトルにキーワードが入っているか

- メタディスクリプションに魅力的な要約があるか

- alt属性や内部リンクの設置など、SEO基本設定の確認

- 公開後、Google Search Consoleに登録し、インデックスを促す

- SNSやメルマガでのシェアも併用し、初動の流入を促進

- Google Analytics、Search Consoleを使って流入状況を把握

- 表示されている検索キーワード、クリック率、直帰率などを確認

- 必要に応じて見出しやタイトル、構成を微調整

このように、SEO記事は「書く前」の準備と「書いた後」の検証がとても重要です。

運用を続ける仕組みの構築

SEO記事制作は一過性の施策ではなく、継続的な“運用業務”です。

続けられる仕組みがなければ、いずれ停滞し、過去の資産に頼るだけの状態になります。

以下は、運用を支えるために重要な要素です。

定例会議の実施

- 月に1回など、定期的に記事制作の進捗や数値を確認する場を設ける

- 担当者の孤立を防ぎ、チーム全体で課題共有・改善につなげる

編集カレンダーの導入

- 1〜2ヶ月先までの公開スケジュールを可視化する

- 誰が・いつまでに・何を書くかを整理し、抜け漏れを防ぐ

ネタ出しミーティング

- 営業やカスタマーサポートなど、現場の声を元に「記事にできそうな話題」を定期的に集める

- 社員を巻き込むことで、自社理解が深まる記事が増える

教育とリソース確保

- 外部ライターの活用や、社内メンバーへのライティング研修を行う

- すべてを1人に任せるのではなく、複数人体制で支える仕組みを作る

効果測定と改善の

ルーティン化

- 月ごとに「アクセスが伸びた記事」「検索順位が変動した記事」を洗い出す

- その要因を分析し、次回記事の改善に活かす

こうした運用の仕組みが整っていれば、記事制作の“習慣化”が可能になります。

また、「継続して発信している会社」として社外からも信頼を得やすくなり、マスコミや取材・採用面でもプラスに働くことがあります。

社内外への効果(インナーブランディング)

SEO記事制作は、単なる「外向けの集客施策」にとどまりません。

記事を通じて、社内にも大きなプラス効果をもたらすことがあります。

社員の意識が変わる

- 自社のサービスや強みについて深く知るきっかけとなる

- 「こうやって伝えればお客様に伝わるんだ」という実感が持てる

- 情報を言語化することで、営業・サポートの質も高まる

採用活動に活きる

- SEO記事の蓄積は、自社の思想や取り組みを「言葉」で表現した資産となる

- 応募者が企業の考え方を理解しやすくなる

- 入社前から“共感”を育てることができる

新入社員・異動者への教育資料になる

- 社内で制作した記事が、そのまま“業務理解のためのコンテンツ”になる

- 「このサービスはどんな思いで生まれたのか」「お客様は何を期待しているのか」を共有しやすくなる

共通言語が生まれる

- 自社のサービスや強みについて深く知るきっかけとなる

- 「こうやって伝えればお客様に伝わるんだ」という実感が持てる

- 情報を言語化することで、営業・サポートの質も高まる

このように、SEO記事を社内資産として捉えることで、ブランディング・採用・教育など様々な場面で活用できる“多機能コンテンツ”へと進化させることが可能です。

弊社の支援内容とスタイル

Duo Partner Designでは、単なる記事制作代行にとどまらず、「体制づくり」から「社内活用」まで含めた総合的なSEO記事運用支援を行っています。

SEO戦略の立案サポート

- 御社の事業・サービスに合わせたSEO戦略の立案

- ターゲットユーザーの洗い出し、キーワード選定の初期設計

継続できる体制づくり

- 社内外の担当者の役割分担整理

- 編集カレンダーや評価制度の導入サポート

- 若手や初心者向けの文章作成・研修サポート

コンテンツ制作と品質管理

- キーワード・構成案作成、ライティング支援(または代行)

- 社内の声や現場の意見を反映した記事づくり

- トンマナ・文章チェック・SEO要件の監修

公開・効果測定・改善提案

- Search Console・Analyticsの初期設定と運用

- キーワード順位や流入データの月次報告

- 記事の微調整や新ネタ提案の定例化

社内活用の設計支援

- 採用広報・営業資料への転用方法の提案

- ナレッジ共有の仕組み作り(記事の社内展開)

- 「インナーブランディング活用」の具体的手法支援

SEO記事制作は、単に「記事を書くだけ」では終わりません。

御社のサービス・文化・強みをしっかりと言語化・可視化し、「届ける力」を持ったコンテンツを社内外に継続的に届けるための体制構築こそが、Duo Partner Designの強みです。

ご興味がある方は、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ・導入までの流れ

Duo Partner Designでは、初めての方でも安心して導入いただけるよう、以下のような流れで進行しています。

- 下記フォームまたはお電話よりお気軽にご連絡ください

- ご相談内容がまとまっていなくても構いません

- 現在のサイト状況、SEOのご経験、今後の目標などをヒアリングします

- ご希望に応じてオンラインまたは対面で対応いたします

- ヒアリング内容をもとに最適な支援プランをご提案します

- ご予算や体制に応じて柔軟にカスタマイズ可能です

- 内容にご納得いただいた上で契約書を締結いたします

- ご不明点は随時ご質問いただけます

- キーワード戦略、編集カレンダー、体制づくりなど初期設計を行います

- 担当者のレベルや目的に応じて、柔軟に開始可能です

- 実際の記事制作・改善・分析の運用がスタートします

- 月次定例などで成果と改善提案を行いながら伴走支援をいたします

お問い合わせ・お申し込みについて

「どこから始めればよいか分からない」という段階からでも、丁寧にお話を伺いながら進めてまいります。

SEO記事運用を“会社の資産”として積み上げていきたい方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

Service

『WEBコンサル』にお任せいただきたい業務は主には以下の3つです。

広告、PR、各種ツールなどに

よってWEBに集客する

企画・実施業務

「何もかも自社で」は経営の大敵。「餅は餅屋」です。

専門家との協働で「営業推進・新事業立上げ・ブランディング」にWEBの推進力を。